トランス脂肪酸とは、何なのか

当ページでは、「トランス脂肪酸」について書いています。

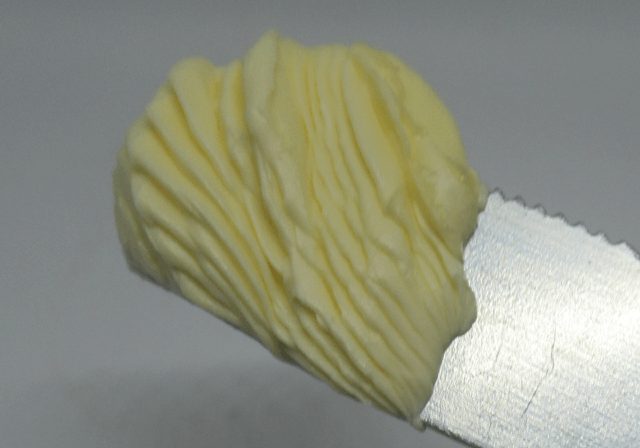

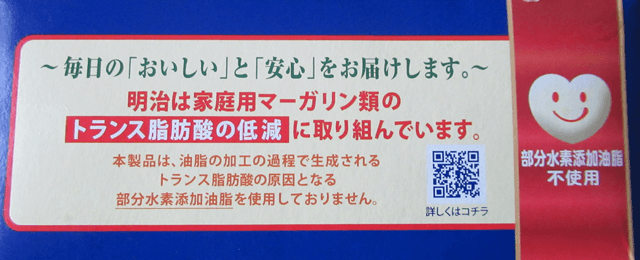

写真は、マーガリン類の原材料で、名称はファットスプレッドになっています。ファットスプレッドは、食用油脂を主成分とするパンやクラッカーに対する塗り物のこと。

混ざっている物にもよりますが、油脂含有率が80%未満のものを指すので、それ以上になったらマーガリン。つまり、マーガリンの方が油脂は多いわけです。

「じゃ、サラダ油みたいなのは?」と思うかもしれませんが、マーガリン類は、食用油脂に水などを加えて乳化させた「可そ性のもの又は流動状のもの」に限定されます。塗り物ですからね。

このページでは、「トランス脂肪酸」の代表格として語られるマーガリンを通し、「部分水素添加」や「エマルション」を知り、トランス脂肪酸の理解を深める流れになっています。

「マーガリン類」とは、マーガリン及びファットスプレッドであって、それぞれ次に掲げる基準に適合するものをいう。

固体に力を加えた際に、そのままの形になる性質のこと。変化を加えると、変わったまま。

混ざり合わない液体、例えば水と油を界面活性剤などを用いて混ぜること。エマルションに関しては後述。

高圧乳化法は、圧力を利用して粒を砕き、大きさの整ったエマルションを作ること。分散質の粒が小さく、サイズが揃っているほど、エマルションの状態は安定します。

例えば、加工前の生の牛乳は、乳脂肪の粒が大きく、サイズもバラバラなので、放置しておくと油の粒子同士が合体し、最終的には油の部分と水の部分で分離します。

エマルションとは何か

先の説明で「食用油脂に水などを加えて」とサラッと書きましたが、『互いに気が合わず反発し合って仲が悪いこと』のたとえとして『水と油』というくらい、両者は混ざり合わない存在です。

その両者を混ぜるために使うのが界面活性剤であり、その手法を乳化と呼ぶわけですが、混ざった後の状態に違いがあります。

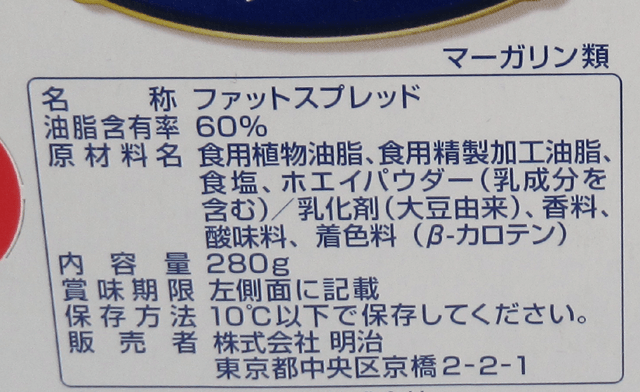

端的に言えば、「水の中にある油」と「油の中にある水」です。

上の画像の左側は「O/W(オイル・イン・ウォーター)エマルション」で、マヨネーズなどがそうです。

右側は「W/O(ウォーター・イン・オイル)エマルション」で、バターやマーガリンなどがそうです。

水に馴染みやすい部分(親水基)と油に馴染みやすい部分(疎水基)を持つ物質のこと。

洗剤の主成分ですが、食用として使える物も少なくありません。天然にも、同様の性質を持つ物が存在します。

ショートニング

バターやマーガリンのような扱いを受ける物に、ショートニングがあります。

このショートニングも、「W/O(ウォーター・イン・オイル)エマルション」なのかと言うと、違います。

ショートニングには水が入っていないので、ほぼ100%油脂。固体の油脂が、液状の油を閉じ込める構造で、水の代わりに気泡が含まれています。

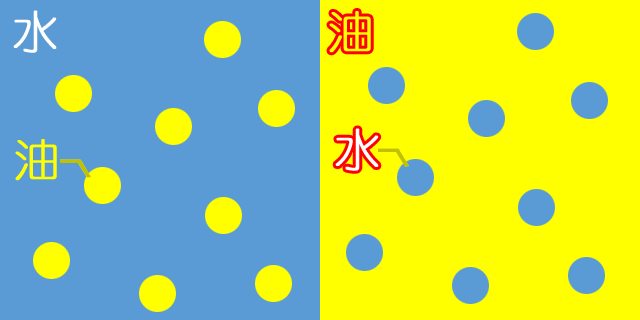

写真は、ショートニングの使用例として、お菓子の原材料を載せています。

マーガリンとバターの違い

- バター:原料は生乳

- マーガリン:原料の指定なし

ナポレオン3世「バターの代用品を募集する」

1869年、バター不足に備えるため、ナポレオン3世が代用品を公募します。

その際に、イポリット・メージュ=ムーリエという化学者が、マーガリンの原型となるものを考案します。この代用バターは「オレオマーガリン」と呼ばれました。

この代用品は、牛脂に牛乳などを加えて固めた物なので、バターに近い感じだったかもしれません。

なお、マーガリンの由来は、ミシェル=ウジューヌ・シュヴルールが1813年に発見した「マルガリン酸」です。

やがて、マーガリンは植物油を原料とするようになります。

動物性と植物性の大きな違いは、飽和脂肪酸が多いか、それとも不飽和脂肪酸が多いか。

同じ脂肪酸であっても、先の2つでは融点が異なります。要は、何度で溶けるのかという話。

融点が高い飽和脂肪酸は常温でも固まって固体になり、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールを増やす要因になると言われています。

一方、不飽和脂肪酸は融点が低いので、常温でも液体の状態を保ち、飽和脂肪酸と逆の働きをします。

「常温でも液体の状態を保つの? じゃあ、なんでマーガリンは固まってるわけ? 植物性の不飽和脂肪酸なんでしょ」

HDL-コレステロールのこと。

血液中の余分なコレステロールを肝臓に運ぶ役割があり、その増加を抑えているので善玉扱い。逆に悪玉は、血管を硬化させて、動脈硬化を促進します。

トランス脂肪酸の過剰摂取は、血中のHDLを低減化すると言われています。

マーガリンは液体なのか

マーガリンは、冷蔵している状態でも、油の60%が液体です。

それでも固形を保っていられるのは、油の結晶が網目構造を形成し、その中に液体の油を抱え込んでいるからです。

言うなれば、油版のゼリー。全体の1%ほどしかないゼラチンが、水を抱え込んでいるから、ゼリーは形を保てています。

この網目構造を作るために用いられるのが「水素添加」です。

※ 結晶については、下記リンク先で。

水素添加と二重結合

水素添加には、不飽和脂肪酸の二重結合を潰す効果があります。

二重結合には幾つかありますが、この場合は炭素同士が結合している箇所のこと。

炭素には結合するための手が4本ありますが、飽和脂肪酸では1本ずつ使って炭素や水素と結合しています。

対して、不飽和脂肪酸では炭素同士が2本の手で結合しているところが何ヵ所かあり、そこに水素を加えると、炭素と水素の結合に変わります。

不飽和脂肪酸のオレイン酸が、飽和脂肪酸のステアリン酸へと変化することで、融点が高くなって「植物油でも常温で固形のままのマーガリン」となるのです。

「固形じゃなくても、いいじゃないか」と思う人もいるでしょう。でも、液体のままでは、パンに塗れません。つまり、バターの代用品にならない。だから、水素添加してきたわけです。

オレイン酸、リノール酸、α-リノレン酸などの不飽和脂肪酸は、「メチル基の末端から数えて何番目に最初の二重結合(c-c)があるか」で、オメガ9、オメガ6、オメガ3等に分類されます。

オメガ(ω)のかわりにnで表す場合もあります。

- 二重結合の数 代表的な不飽和脂肪酸 多く含まれる食品 オメガ9系(n-9) 1 オレイン酸 オリーブオイル オメガ7系(n-7) 1 パルミトレイン酸 マカダミアナッツオイル オメガ6系(n-6) 2 リノール酸 大豆油、コーン油 オメガ6系(n-6) 3 γ-リノレン酸 ポラージ油、月見草油 オメガ3系(n-3) 3 α-リノレン酸 アマニ油、エゴマ油 オメガ3系(n-3) 5 EPA 魚油 オメガ3系(n-3) 6 DHA 魚油

部分水素添加

水素添加して固形になればクリアかと言うと、そうはいきません。

パンの塗り物としては、塗る前は固形であっても、トーストの熱で溶けなくてはダメ。しかも、冷蔵庫に出し入れするので、「冷蔵」→「常温」→「冷蔵」を繰り返すことになります。

温度変化に影響されず、一定の品質を保つ上に、溶けてほしい温度で溶ける。そんな都合の良さが求められたわけです。人って、勝手ですね……。

ステアリン酸の融点は約70℃なので、トーストの上でも溶けません。

そこで選ばれたのが「部分水素添加」です。すべての二重結合を潰すのではなく、ある程度のところまでやるというもの。

これにより、都合の良いマーガリンが完成したのです。しかし、1990年代には問題視されることに。問題の中心にあったのは「エライジン酸」でした。

エライジン酸

エライジン酸は、オレイン酸の水素添加の過程で生じるもので、循環器系の疾病を亢進するという学術論文が、ドイツの研究者から発表されました。

エライジン酸もオレイン酸も、18の炭素からできています。二重結合も1つで、その点は変わりません。

しかし、立体構造が違います。端的に言えば、二重結合の水素の向き。

この構造は他の脂肪酸にも見られるもので、オレイン酸のようなタイプを「シス型」と言い、エライジン酸のようなタイプを「トランス型」と言います。

そう、トランス脂肪酸のトランスは、この「トランス型」から来ています。

トランス脂肪酸

アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration; FDA)が、2018年6月以降、原則として使用を認めないとしたのが「トランス脂肪酸」です。

「日本も、早く規制を」という声もありますが、2003年に世界保健機構と国連食糧農業機関の合同専門家会議が発表したトランス脂肪酸の摂取目安は、1日の総摂取エネルギーの1%未満。

アメリカの成人が1994~1996年の調査で2.6%に達していたのに対し、日本人は約0.5%でしたので、そもそも騒ぐレベルに達していないという……。まぁ、摂る必要性の無い物質なので、避けるに越したことは無いでしょうけど。

なお、「アメリカ食品医薬品局(FDA)」と聞くと、「日本は遅れてる、早く取り入れなきゃ」と盲目的に動く人がいますが、この団体のトップにはアメリカの有力食品メーカーの代表がなっているとか。

食品関連の大企業が、自らが属する業界の取り締まり団体に……と書けば、色々と察してしまうところ。その辺に触れた映画として、「フード・インク」の動画を貼ってみました。

トランス脂肪酸の摂取量について、日本人の大多数がWHO の勧告(目標)基準であるエネルギー比の1%未満であり、また、健康への影響を評価できるレベルを下回っていることから、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられる。しかしながら、脂質に偏った食事をしている個人においては、トランス脂肪酸摂取量のエネルギー比が1%を超えていることがあると考えられるため、留意する必要がある。

「脂質に偏った食事してる奴は、気をつけろってよ」

日清オイリオの食用油の場合、100gあたりの含有量は下記の通り。カロリーに関しては、日本食品標準成分表の油脂類をご参照ください。

ベニバナの種子から採取されるサンフラワー油で、100gあたり921kcalあります。えごま油も菜種油も、カロリーは同じ。1gあたり9.21kcalです。

トランス脂肪酸の分析値 (2015年7月現在)

商品名 含有量(g/商品100g) 日清サラダ油 1.5 日清キャノーラ油 1.5 日清べに花油 0.3 日清ヘルシーライト 1.0 ヘルシーリセッタ 1.5 ヘルシーコレステ 1.0 日清ヘルシーベジオイル 1.3

半固体油脂「パーム油」

トランス脂肪酸が禁止されれば、代わりを探さなくてはいけません。

アメリカでは「原則的に禁止」ですが、トランス脂肪酸の含有率がエネルギー換算で0.5%未満であれば、0%と見なすことが可能です。

「部分水素添加」ではなく、二重結合を完全に潰す「完全水素添加」ならクリアできるでしょうが、それだとコストがかかり過ぎます。エステル交換も同様です。

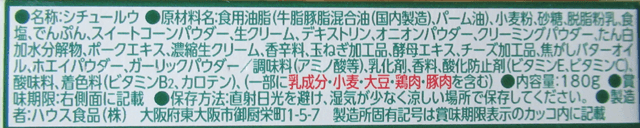

そこで登場するのが、天然の半固体油脂「パーム油」です。上の写真は、使用例として載せたシチュールゥの原材料になります。おそらくは、単に「植物油脂」と書かれているケースの方が多いでしょう。

パーム油は、アブラヤシから得られる油で、固体と液体が混在した状態になっています。

話題になったココナッツオイルは、ココヤシから得られるヤシ油です。パーム油もヤシ油と呼ばれることがあるので、ちょっと厄介ですね。

なお、種子から作ればパーム核油、果肉から作ればパーム油だったはず。

油脂はグリセリンと脂肪酸により構成されており、グリセリンに結合した脂肪酸を別の脂肪酸に並べ替える技術をエステル交換と言います。

パーム油の分類

- パームステアリン

- パームオレイン

- パームスーパーオレイン

- ソフトPMF(Palm Mid Fraction)

- ハードPMF(Palm Mid Fraction)

先に書いた通り、パーム油は半固体です。

つまり、融点が異なる油脂で構成されているので、固体と液体が混ざっている……。

逆に言えば、その融点の違いを利用し、分別可能なのです。

一番融点が高いのはパームステアリンで、常温でも固体。対して、パームオレインは常温では液体。この場合の常温は、20~25℃という想定です。

固体を維持できるパームステアリンはマーガリンや石鹸に使われ、液体のパームオレインはフライ油に使われます。

ただ、このパームオレインの中には、まだ固体脂成分があり、それはソフトPMFと呼ばれています。残りの液油成分は、パームスーパーオレインです。

そのソフトPMFも、ハードPMFと別の油脂……と細分化されますが、この辺でやめておきます。

油で揚げる加工食品にパーム油を用いると、油の酸化による変質を抑制し、安定性が長く維持されるという利点があります。

脂肪酸を分別(例えば、融点の差を利用した分別)することによって、異なった性質の製品を作ることも広く利用されています。表1の脂肪酸構成から、不飽和脂肪酸の量を少なくすると固形状の油(パーム・ステアリン)に、逆に飽和脂肪酸を少なくすると液体状の油(パーム・オレイン)になり、それぞれに適した用途が生まれてきます。

粗大結晶の問題

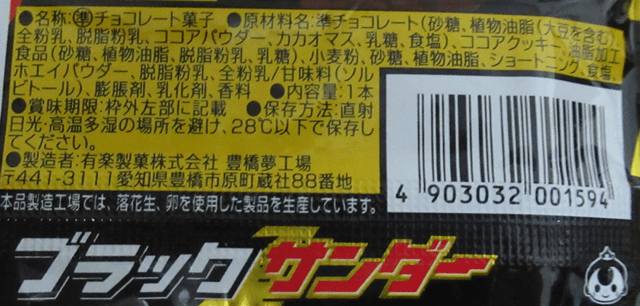

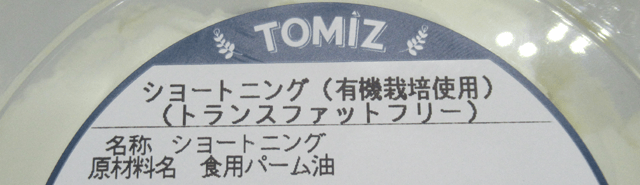

画像は、トランスファットフリーのショートニングです。原材料は、食用パーム油。

パーム油に換えれば、万事OKとはいきません。粗大結晶の問題が発生するのです。

マーガリンの粗大結晶は、白いブツブツ。結晶に関しては、先に紹介した「手づくりチョコは、なぜマズいのか?」というページをご参照ください。

その原因を調べた論文もありますが、説明しづらい内容なので、興味がある人はリンク先を見てください。

3 鎖長構造を持つ POP が粗大結晶の原因物質のひとつであることが確かめられている

(中略)

粗大結晶はマーガリン類の組織中の特定の場所でパーム油中の POP がβ型へ転移しながら成長して,大きな球晶を形成する現象であることが判ってきた

引用元:パーム油配合マーガリン類の粗大結晶の構造について 塩田 誠|日本結晶成長学会誌 Vol. 41, No. 4 (2014)

まとめ

- 植物性は、不飽和脂肪酸

- 不飽和脂肪酸は、液体

- 水素添加で、飽和脂肪酸へ

- 水素添加だとエライジン酸が発生

- エライジン酸は、トランス型で疾病リスク

- トランス脂肪酸の摂取目安は、総カロリー量1%未満

- 水素添加せずに、パーム油などで代用

まぁ、こんなところでしょう。

「パーム油の危険性は?」と思う人もいるでしょうが、トランス脂肪酸については説明し終えたつもりなので、そこまでは言及しません。

何にせよ、問題が見つかるたびに解決していく人たちって、凄いですねって話ですよ。

書くポイントが見つけられず、最後になってしまいましたが、トランス脂肪酸は天然由来の物にも含まれていますし、何ならバターにも入っています。

なので、一言にまとめれば、次の通り。

「脂、摂りすぎんなよ」